https://www.canadian-nurse.com/blogs/cn-content/2025/11/03/postpartum-depression-part-1-of-2

Partie 1 de 2 : aperçu du cheminement de soins intégrés avec deux études de cas

istockphoto.com/FatCamera

istockphoto.com/FatCamera

En tant qu’infirmière sur le plan individuel, trouver un moyen pour que les patientes sans prestataire de soins primaires aient accès aux services de santé mentale n’est pas une mince tâche.

Note de la rédaction : Il s’agit du premier article d’une série de deux. La deuxième partie sera publiée le 10 novembre 2025.

En tant qu’infirmières canadiennes travaillant dans un système de santé complexe aux ressources inadéquates, nous rencontrons tous les jours des moments où la défense de nos intérêts individuels nous semble insuffisante (Heck et coll., 2022). Ces moments surviennent souvent lorsque les patients sont injustement touchés par des problèmes plus vastes du système de santé, par exemple lorsque des patients atteints de troubles mentaux ne peuvent pas accéder aux services en raison des temps d’attente ou des coûts (Moroz et coll., 2020). Les problèmes du système doivent être abordés au niveau de la population, du gouvernement et de la direction des soins de santé devant apporter les changements essentiels (Association canadienne de santé publique, 2022).

Néanmoins, en tant que professionnels compétents en matière de défense des intérêts (Association canadienne des infirmières et infirmiers du Canada, 2024), les infirmières et infirmiers travaillent avec d’autres spécialistes pour trouver des solutions créatives. Les soins intégrés sont des soins holistiques et continus (qui se définissent par un accès accru et la continuité des soins), offerts grâce à la collaboration et aux efforts concertés de prestataires de soins de santé, de disciplines, d’organisations, de systèmes et de secteurs variés (Goodwin et coll., 2021). Pour répondre à un besoin de défense des intérêts constaté dans la pratique clinique, la collaboration entre les membres de l’Équipe Santé Ontario Archipel, l’Hôpital Montfort et Santé publique Ottawa a donné lieu à un nouveau cheminement des soins intégrés qui permet aux femmes enceintes sans prestataire de soins primaires qui présentent des symptômes de dépression post-partum d’avoir recours à des services de santé mentale. La mise en œuvre de notre cheminement prend sa source dans le processus des soins infirmiers suivant : évaluation des lacunes, identification du problème, planification et intervention, et réévaluation constante (Toney-Butler et Thayer, 2023).

Dans cet article, nous décrivons ce cheminement de soins intégrés structuré selon le processus infirmier et deux exemples de cas. Nous passons également en revue les obstacles rencontrés et que nous avons surmontés lors de la mise en œuvre, en plus de faire état des réflexions qui méritent d’être transmises à d’autres personnes susceptibles de prendre part à des projets semblables. Bien que nous ayons mené ce projet à Ottawa, nous estimons qu’il s’agit d’idées applicables à la plupart des provinces et territoires du Canada.

Évaluation des lacunes : étude de cas sur les services de santé mentale pour les femmes enceintes

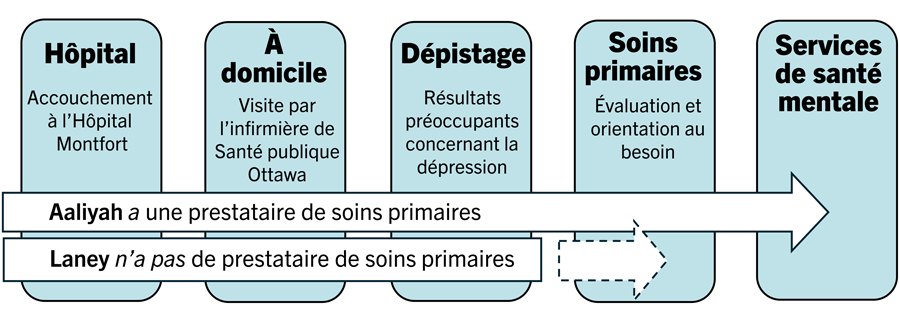

Deux clientes, que nous prénommerons Aaliyah et Laney, accouchent au Centre familial des naissances à l’Hôpital Montfort. Avant leur sortie de l’hôpital, une infirmière de santé publique leur propose de participer au programme Bébés en santé, enfants en santé de Santé publique Ottawa à domicile. Les deux femmes acceptent ce service. Comme le recommande l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO, 2018), lors de ses visites à domicile, l’infirmière de Santé publique Ottawa effectue un dépistage systématique de la dépression post-partum à l’aide de l’échelle de dépression postnatale d’Edinburgh (Levis et coll., 2020). La dépression post-partum se caractérise par des symptômes dépressifs durables et graves qui ont de graves répercussions sur la santé de la mère et de sa famille, notamment des idées suicidaires et un mauvais lien parent-enfant (Mughal et coll., 2022).

Les résultats du dépistage de la dépression chez Aaliyah et Laney sont préoccupants, ce qui signifie que l’infirmière a maintenant la responsabilité d’assurer un suivi approprié (Waqas et coll., 2022). Aaliyah a une prestataire de soins primaires. L’infirmière envoie ses résultats à la prestataire, en demandant une évaluation médicale et une orientation vers des services de santé mentale en cas de besoin. Grâce à ce soutien, Aaliyah reçoit des soins et son état finit par s’améliorer. Pendant ce temps, Laney n’a pas de prestataire de soins primaires (que l’on qualifie aussi de patiente orpheline). Étant donné que ses résultats n’aboutissent nulle part, Laney doit se présenter elle-même à un service d’urgence ou à une clinique sans rendez-vous, où elle est confrontée à une mauvaise continuité des soins et à des circonstances imprévisibles telles que de longs temps d’attente (Bull et coll., 2021).

Figure 1 : L’accès aux services dépend si la femme enceinte consulte déjà une ou un prestataire de soins primaires.

Remarque : Les femmes enceintes sans prestataire de soins primaires ont du mal à accéder aux services de santé mentale, ce qui révèle une occasion de prendre part à la défense des intérêts et de collaborer.

Remarque : Les femmes enceintes sans prestataire de soins primaires ont du mal à accéder aux services de santé mentale, ce qui révèle une occasion de prendre part à la défense des intérêts et de collaborer.

Identification du problème : les femmes enceintes sans prestataire de soins primaires

En tant qu’infirmière sur le plan individuel, trouver un moyen pour que les patientes sans prestataire de soins primaires aient accès aux services de santé mentale n’est pas une mince tâche. En 2022, 2,3 millions de résidentes et résidents de l’Ontario n’avaient pas de prestataire de soins primaires, et ce chiffre devrait atteindre 4,4 millions d’ici 2026 (Leiva, 2023). Le manque d’accès aux soins primaires est un problème systémique inacceptable qui nécessite des changements au niveau du gouvernement et des politiques. Cependant, dans le cas d’Aaliyah et de Laney, une question se pose : Les femmes enceintes sans prestataire de soins primaires pourraient-elles avoir accès à des services de santé mentale grâce à des efforts concertés et intégrés?

L’équipe de la Clinique de mieux-être post-partum Archipel (de gauche à droite) : Sharlene Clarke, Ioana Negru, Natalie Rozon, Dre Nadine Ostiguy, Camille Brunet, Louise Gilbert et Josée Gauthier.

L’équipe de la Clinique de mieux-être post-partum Archipel (de gauche à droite) : Sharlene Clarke, Ioana Negru, Natalie Rozon, Dre Nadine Ostiguy, Camille Brunet, Louise Gilbert et Josée Gauthier.

Planification et intervention : Clinique de mieux-être post-partum

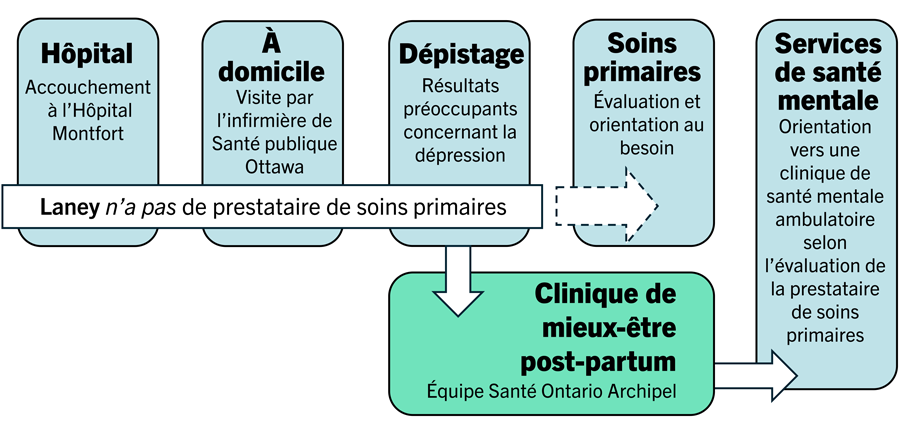

En se concentrant sur cinq objectifs (voir Nundy et coll., 2022), l’AIIAO a élaboré le programme de désignation des BPSO (Best Practice Spotlight Organizations), qui favorise les partenariats avec des organisations pour mettre en œuvre leurs lignes directrices sur les pratiques exemplaires. La Clinique de mieux-être post-partum de l’Équipe Santé Archipel Ontario a été créée à l’Hôpital Montfort pour des femmes comme Laney (figure 2, appuyée par les lignes directrices Soins axés sur les besoins de la personne et de la famille de l’AIIAO, 2015).

En fonction des résultats du dépistage de la dépression post-partum, les infirmières de Santé publique Ottawa ont orienté les femmes vers la clinique, où les prestataires ont facilité l’accès aux services de santé mentale selon les besoins. Ainsi, la collaboration est devenue un outil de défense des intérêts, intégrant les secteurs de la santé publique, de la santé communautaire et des soins tertiaires. Parfois, les priorités organisationnelles ne font que s’imbriquer les unes aux autres, mais la priorité mutuelle est toujours la femme enceinte.

La mise en commun des ressources a également permis d’offrir des soins holistiques. Par exemple, un problème non résolu par les seules ressources de santé publique peut souvent être traité par l’organisation hospitalière ou les prestataires communautaires. Les infirmières de santé publique ont intégré les déterminants sociaux de la santé. La prestataire avait la possibilité de discuter des autres besoins médicaux des femmes qui n’étaient pas directement liés à la dépression. Les membres de l’équipe ont également appris les unes des autres. Les conversations ont porté sur la façon de faire en sorte que les femmes se sentent entendues et sur les moyens de collaborer à l’avenir.

Figure 2 : Cheminement de soins des femmes enceintes sans prestataire de soins primaires et souffrant de dépression post-partum

Remarque : La collaboration entre l’Hôpital Montfort, Santé publique Ottawa et les membres de l’Équipe Santé Ontario Archipel a permis d’offrir des services de santé mentale aux femmes enceintes sans prestataire de soins primaires (AIIAO, 2023).

Remarque : La collaboration entre l’Hôpital Montfort, Santé publique Ottawa et les membres de l’Équipe Santé Ontario Archipel a permis d’offrir des services de santé mentale aux femmes enceintes sans prestataire de soins primaires (AIIAO, 2023).

Réévaluation constante : obstacles, stratégies et réflexions

Au cours de la mise en œuvre, notre équipe concertée a évalué les obstacles à l’utilisation du cheminement des soins et a trouvé des stratégies pour les surmonter grâce à des discussions régulières et ouvertes. Les expériences des femmes concernant le cheminement des soins ont également été évaluées à l’aide d’entretiens facultatifs qui ont permis d’apporter d’autres améliorations. Les obstacles les plus importants sont énumérés ci-dessous, suivis de stratégies pour les surmonter et de conseils fondés sur les réflexions de notre équipe :

Trouver un espace physique accessible, abordable et durable pour la Clinique de mieux-être post-partum

- Ne pas sous-estimer le défi que représente la recherche d’un espace physique pour les soins.

- La collaboration avec un grand hôpital permettait d’avoir plus d’options. À l’Hôpital Montfort, un espace a finalement été mis à notre disposition.

- Il était important de faire preuve de souplesse en ce qui concerne l’espace, car les options étaient limitées. Au cours de ce processus, les besoins des patientes n’ont pas pu être compromis et ont été équilibrés avec des enjeux pratiques. Par exemple, un espace communautaire était préférable pour notre service, mais l’hôpital était plus accessible par rapport à d’autres options.

Convaincre les prestataires de soins primaires de participer et de répondre aux préoccupations concernant la charge de travail accrue

- Les prestataires qui ont finalement reçu les femmes ont pris un risque, car elles l’ont fait sans avoir une connaissance précise des exigences du programme.

- Le fait de trouver des prestataires dont les valeurs correspondaient au cheminement des soins et qui croyaient fermement à son objectif a permis de les rallier à l’équipe et de motiver leur participation.

Les privilèges de pratique à l’Hôpital Montfort accordés aux prestataires communautaires ont nécessité plusieurs niveaux d’approbation

- Les intervenantes qui participaient déjà au projet et qui avaient des connaissances ou un accès à l’hôpital ont aidé l’équipe concertée à comprendre le processus administratif à l’Hôpital Montfort.

- Il est utile de tenir compte du fait que les membres de l’équipe sont des gardiennes du savoir et des ressources spécialisées. Tirez parti au maximum des capacités de votre équipe.

- D’après l’expérience de notre équipe, répondre à des préoccupations pratiques et imprévues peut nécessiter plus de temps et de ressources que prévu, ainsi qu’un processus accru de résolution de problèmes.

Avoir des critères d’inclusion stricts pour les femmes qui suivent le cheminement des soins malgré les priorités et les besoins différents des organisations collaboratrices

- Les infirmières de Santé publique Ottawa qui travaillent directement avec les femmes ont identifié des problèmes permanents et des moyens de les améliorer, en particulier en ce qui concerne nos critères d’inclusion (p. ex. les infirmières nous ont signalé le fait que des femmes pourraient bénéficier de ce service, mais qu’elles ne satisfaisaient pas aux critères).

- Il était important d’avoir un dialogue ouvert pour prendre des décisions contextuelles lorsque possible (p. ex. si les femmes ne répondaient pas à nos critères, des exceptions étaient parfois faites après des conversations interdisciplinaires et interorganisationnelles).

Veiller à ce que les membres clés de l’équipe comprennent le cheminement et connaissent leur rôle dans la prestation des soins

- Au départ, nos responsables du cheminement clinique ont fait des présentations régulières à l’intention des infirmières (la source de nos orientations) et ont transmis des renseignements informels (p. ex. au cours de conversations régulières, lors de l’intégration de nouveaux membres du personnel).

- À l’avenir, nous utiliserons aussi des stratégies en ligne (p. ex. en affichant l’information sur le cheminement sur les pages Web des organisations concernées ou sur les médias sociaux) afin d’offrir des ressources détaillées et facilement accessibles pour les membres de l’équipe qui intègrent des femmes au cheminement.

La résolution des problèmes de communication entre les femmes et les membres de l’équipe dans les cliniques (p. ex. les femmes appellent la mauvaise personne pour prendre rendez-vous, le personnel ne connaît pas le service et oriente mal les femmes lors des visites à la clinique)

- Pour s’assurer de la confiance des femmes, l’équipe a réagi rapidement aux erreurs de communications, qui sont devenues de moins en moins fréquentes au fil du temps. Au départ, les chefs d’équipe non cliniques responsables du cheminement ont dû intervenir et coordonner les soins.

- Notre équipe concertée a mené une réflexion critique sur les erreurs de communication. La reconnaissance de facteurs tels que les problèmes de ressources humaines (p. ex. manque de personnel, taux de roulement élevé, charge de travail élevée) (Robinson, 2023) a permis d’atténuer la culture du blâme.

- Grâce à des présentations et à des conversations informelles, nous avons rappelé au personnel le processus de cheminement. La sensibilisation continue s’est avérée importante et a permis de régler ce problème.

Réalisation que notre conception de la communication dans le cadre du cheminement était trop compliquée et qu’elle devait être rationalisée

- Il était impératif de tenir des réunions interorganisationnelles et interdisciplinaires régulières avec des professionnel(le)s et des représentant(e)s d’organisations clés pour découvrir et résoudre les problèmes de communication.

- La simplification de la communication aurait permis de faciliter notre cheminement, compte tenu du nombre d’organisations et de professionnel(le)s en jeu.

- Comme la simplification de la communication n’a pas été possible dans le cadre de notre cheminement, nous envisageons pour l’avenir de désigner une facilitatrice ou un facilitateur de soins pour gérer les lourdes exigences administratives.

La force de la collaboration

Notre cheminement des soins a permis de combler les lacunes en matière d’accès aux services de santé mentale pour les femmes enceintes sans prestataire de soins primaires. Nous avons réussi à surmonter de nombreux obstacles en faisant preuve de souplesse, en plaçant les besoins des femmes au centre du processus décisionnel, en tirant parti au maximum des capacités de notre équipe et en travaillant en vue d’une communication solide. Les résultats au sondage de satisfaction mené auprès des femmes qui ont été intégrées au cheminement des soins se sont avérés extrêmement positifs. Ce cheminement intégré a renforcé la résolution de problèmes de façon créative entre les prestataires, les intervenantes et les organisations variées qui ont travaillé à l’unisson avec la conviction commune que les femmes en période postnatale sans prestataire de soins primaires méritaient d’avoir accès aux soins.

Alors que les membres du personnel infirmier continuent d’attendre les changements systémiques nécessaires pour remédier aux injustices vécues au sein de leur pratique, la participation à des équipes concertées comme la nôtre offre un espace pour la défense des intérêts.

Remerciements

La Bourse d’études en pratique clinique avancée de l’AIIAO a soutenu ce projet. La création et la mise en œuvre du cheminement des soins intégrés de l’Équipe Santé Ontario Archipel n’auraient pas été possibles sans les membres de l’équipe suivants : Sharlene Clarke (Équipe Santé Ontario Archipel), Louise Gilbert (Santé publique Ottawa), Geneviève Mosher (Santé publique Ottawa), Manar El Malmi (Santé publique Ottawa), Josée Gauthier (Santé publique Ottawa), Nadine Ostiguy (médecin en soins primaires), Camille Brunet (Hôpital Montfort), Dania Versailles (Association canadienne pour la santé mentale, succursale d’Ottawa) et Stephanie Bonenfant (Montfort Renaissance).

Références

Association canadienne de santé publique. Pour renforcer les systèmes de santé publique au Canada, 2022. https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/advocacy/strengthen/strengthening-ph-systems-brief-f.pdf

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. (2015). Soins axés sur les besoins de la personne et de la famille. https://rnao.ca/bpg/language/soins-ax%C3%A9s-sur-les-besoins-de-la-personne-et-de-la-famille

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. Évaluation et interventions en cas de dépression périnatale (2e éd.), 2018. https://rnao.ca/bpg/language/%C3%A9valuation-et-interventions-en-cas-de-d%C3%A9pression-p%C3%A9rinatale

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. (2023). Les transitions dans les soins et les services. https://rnao.ca/bpg/guidelines/transitions-in-care

Association des infirmières et infirmiers du Canada. Priorités en matière de représentation, 2024 [Page Web]. https:// www.cna-aiic.ca/fr/representation-et-politiques/priorites-en-matiere-de-repesentation

Bull, C., Latimer, S., Crilly, J. et Gillespie, B. « A systematic mixed studies review of patient experiences in the ED », Emergency Medicine Journal, 38(8), 2021, p. 643-649. https://doi.org/10.1136/emermed-2020-210634

Goodwin, N., Stein, V. et Amelung, V. « What is integrated care? » Dans V. Amelung, V. Stein, E. Suter, N. Goodwin, E. Nolte et R. Balicer (Eds.), Handbook integrated care (1st ed., 2021, p. 3-27). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69262-9_1

Heck, L., Carrara, B., Mendes, I. et Arena, C. « Nursing and advocacy in health: An integrative review », Nursing Ethics, 29(4), 2022, p. 1014-1034. https://doi.org/10.1177/09697330211062981

Leiva, K. More than four million Ontarians will be without a family doctor by 2026. [communiqué de presse], 7 novembre 2023.https://ontariofamilyphysicians.ca/news/more-than-four-million-ontarians-will-be-without-a-family-doctor-by-2026/

Levis, B., Negeri, Z., Sun, Y., Benedetti, A., Thombs, B. et DEPRESsion Screening Data (DEPRESSD) EPDS Group. « Accuracy of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for screening to detect major depression among pregnant and postpartum women: systematic review and meta-analysis of individual participant data », BMJ (Clinical Research Ed.), 371, 2020,m4022. https://doi.org/10.1136/bmj.m4022

Moroz, N., Moroz, I. et D’Angelo, M. « Mental health services in Canada: Barriers and cost-effective solutions to increase access », Healthcare Management Forum, 33(6), 2020, p. 282-287. https://doi.org/10.1177/0840470420933911

Mughal, S., Azhar, Y. et Siddiqui, W. « Postpartum depression », StatPearls, 2022 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519070/#:~:text=Postpartum%20depression%20most%20commonly%20occurs,women%20living%20in%20urban%20areas.

Nundy, S., Cooper, L. et Kedar, S. « The quintuple aim for health care improvement: A new imperative to advance health equity », Journal of the American Medical Association, 327(6), 2022, p. 521-522. https://doi.org/10.1001/jama.2021.25181

Robinson, R. Influence of staffing shortages on safety and communication in behavioral health (Publication No. 30313615)[dissertation doctorale, Université Walden], 2023. Dissertations et thèses ProQuest.

Toney-Butler, T. et Thayer, J. Nursing process. StatPearls, 10 avril 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499937/

Waqas, A., Koukab, A., Meraj, H., Dua, T., Chowdhary, N., Fatima, B. et Rahman, A. (2022). « Screening programs for common maternal mental health disorders among perinatal women: Report of the systematic review of evidence », BMC Psychiatry, 22(54), 2022. https://doi.org/10.1186/s12888-022-03694-9

Andrea Bentz, inf. aut., B. Sc. inf., est candidate au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa.

Natalie Rozon, inf. aut., B. Sc. inf., est superviseure en croissance et perfectionnement sains à Santé publique Ottawa.

Judith Makana, inf. aut., B. Sc. inf., CSIC(C), M.D., est conseillère en pratique professionnelle à l’Hôpital Montfort à Ottawa.

#pratique

#modèlesdesoins

#pratiqueclinique

#relationpersonnelinfirmier-patients

#pratiqueinfirmière

#éducationdespatients

#expériencedespatients