https://www.canadian-nurse.com/blogs/cn-content/2025/09/29/weight-related-stigma-in-health-care

Comment les prestataires de soins peuvent aborder avec respect la question du poids d’une personne

Par Jenny Lambert, Maude Plouffe et Anne-Marie Leclerc

29 septembre 2025

istockphoto.com/andreswd

istockphoto.com/andreswd

Le personnel infirmier doit offrir et promouvoir des soins exempts de stigmatisation liée au poids. Il est important d’en prendre conscience afin de pouvoir mieux intervenir auprès de la clientèle et de favoriser le maintien ou l’amélioration des comportements favorables à la santé et prioriser la qualité de vie plutôt que la perte de poids.

Messages à retenir

- Il existe différentes formes de stigmatisation liée au poids : même si les intentions se veulent souvent bienveillantes dans un souci de santé, plusieurs attitudes ou comportements font partie de cette stigmatisation.

- Les répercussions de la stigmatisation liée au poids sont nombreuses pour les personnes qui en sont victimes.

- Le personnel infirmier a un rôle crucial à jouer pour contrer la stigmatisation liée au poids dans le système de soins de santé.

La stigmatisation liée au poids est fondée sur des attitudes et des croyances négatives associées au poids, qui se manifestent par des stéréotypes, du rejet et des préjugés envers les personnes en fonction de leur poids (Puhl et coll., 2008, p. 347). Puhl et coll. soutiennent qu’il s’agit de l’une des formes de stigmatisation les plus répandues et acceptées socialement. Les prestataires de soins peuvent même se comporter de manière stigmatisante envers la clientèle, ce qui peut se traduire par des jugements, des commentaires déplacés, une focalisation excessive sur le poids pouvant mener à une sous-investigation ou à une sur investigation, ou encore des consultations plus courtes pour les personnes présentant un poids élevé (Puhl, 2023).

Une étude révèle que 60 % des personnes considérées comme étant obèses (indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2) auraient fait face à de la stigmatisation à l’égard de leur poids lors de leur prise en charge médicale (Wharton et coll., 2020). Cette statistique est préoccupante étant donné que la stigmatisation est liée à une diminution de la qualité des soins par les prestataires de soins, ainsi qu’à l’abstinence de consulter et une diminution de la motivation et de l’observance des traitements de la part de la clientèle (Puhl, 2023). La stigmatisation à l’égard du poids peut prendre plusieurs formes (Association pour la santé publique du Québec, 2024; Bernier, 2023), notamment :

- application inconsciente de préjugés à soi-même (peu importe notre poids) et le fait de se blâmer pour notre statut pondéral ;

- installations ou infrastructures inadaptées aux diversités corporelles (p. ex. sièges dans la salle d’attente très étroits);

- jugement d’une personne en raison de son poids et attribution de traits négatifs à cette personne (p. ex., paresse et diminution de sa valeur);

- offre de conseils non sollicités provenant d’une bonne intention, souvent liés à des inquiétudes pour la santé de la personne;

- sous-entendus selon lesquels la grosseur est dépossédée de beauté;

- entretien d’un discours selon lequel la lutte contre la stigmatisation liée au poids soutient l’obésité;

- justification du bien-fondé de ses préjugés pour le bien de la population (en matière de coûts de santé).

Les répercussions de la stigmatisation liées au poids

Les personnes avec un poids élevé ont tendance à exprimer une plus grande insatisfaction corporelle que celles dont le poids correspond davantage aux normes valorisées dans la société (Aimé et coll., 2022). Les répercussions de l’insatisfaction corporelle sont délétères pour la santé mentale, et la littérature scientifique sur le sujet révèle que les femmes en seraient davantage affectées (Rodgers et coll., 2023; Gualdi‐Russo et coll., 2022).

Rappelons que le poids d’une personne est influencé par de multiples facteurs, dont plusieurs sont hors de son contrôle (Wharton et coll., 2020). Ces facteurs comprennent l’hérédité et la génétique, la santé de la personne, l’environnement social et physique au sein duquel elle évolue ainsi que sa situation socio-économique. En somme, la grosseur du corps d’une personne n’est pas tributaire de sa volonté ou de sa valeur; elle est plutôt multifactorielle et souvent incontrôlable.

Pourtant, les personnes avec un poids élevé sont fréquemment la cible de stigmatisation et de discrimination. Des études empiriques indiquent que les incidences de la stigmatisation liée au poids peuvent affecter plusieurs aspects de la santé (Alberga et coll., 2019; Mensinger et coll., 2018). Ces incidences sont nombreuses, créent des iniquités en matière de santé et engendrent entre autres les risques suivants :

- hausse du niveau de stress/stress chronique;

- augmentation des préoccupations quant à l’apparence;

- risque élevé de développer des troubles alimentaires;

- abstention de la pratique d’activité physique;

- abstention de consultation de prestataires de soins;

- risque accru de détresse psychologique;

- risque accru de mortalité.

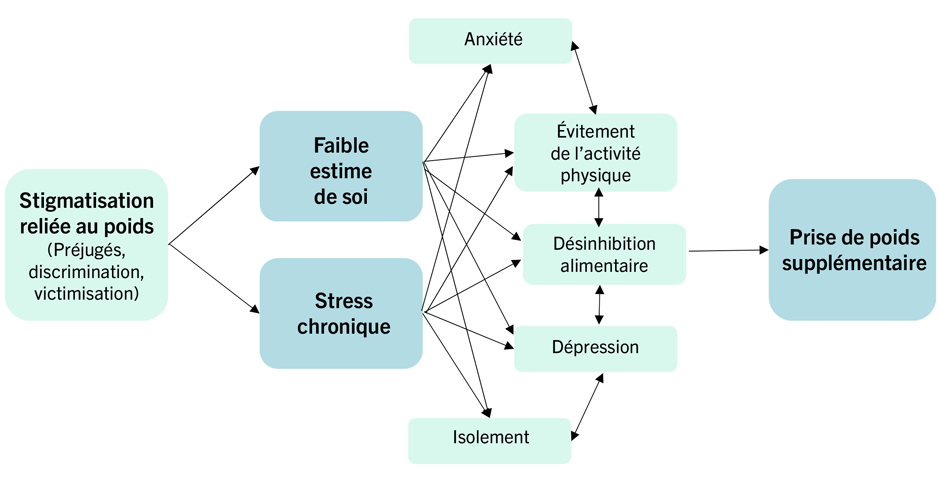

La figure présente les différentes répercussions de la stigmatisation liée au poids qui peuvent, ironiquement, mener à une prise de poids supplémentaire.

Incidences de la stigmatisation sur la gestion du poids, Adaptation d’Albury et coll. (2020)

Incidences de la stigmatisation sur la gestion du poids, Adaptation d’Albury et coll. (2020)

Les préjugés corporels peuvent être perçus à tort comme adéquats, voire nécessaires à des fins de motivations en vue d’un changement d’habitudes de vie auprès des personnes en poids élevé. Laisser croire aux personnes qu’elles ont le plein contrôle sur leur poids a plutôt comme effet pervers d’engendrer de la culpabilité et de nuire à l’adoption de comportements favorables à la santé. En effet, Zhu et coll. (2022) affirment dans leur étude que la stigmatisation liée au poids est associée négativement aux comportements favorisant la santé et positivement aux comportements nuisibles à la santé.

Le rôle du personnel infirmier dans la lutte contre la stigmatisation liée au poids

L’Association pour la santé publique du Québec (2024) propose des pistes de solutions pour lutter contre la stigmatisation liée au poids envers les personnes ayant un poids élevé, soit : 1) la prise de conscience de ses croyances et préjugés à l’égard du poids; 2) le fait de nuancer le lien entre le poids et la santé; 3) l’utilisation d’un langage inclusif et non stigmatisant; 4) la formation des prestataires de soins en matière d’enjeux liés au poids; 5) l’intolérance face aux comportements discriminatoires; et 6) l’adaptation du matériel médical en fonction des différentes tailles corporelles. L’utilisation d’images respectueuses dans les communications serait aussi à privilégier.

Afin d’aborder le poids de manière bienveillante, les lignes directrices d’Obésité Canada 2020 recommandent cinq étapes pour guider les prestataires de soins dans leurs interventions auprès de personnes vivant avec un poids élevé.

- Il importe de reconnaître l’obésité comme une maladie chronique, plutôt que de faire porter le blâme à la personne, et d’obtenir son consentement pour parler de son poids. L’établissement d’un lien de confiance est primordial pour permettre les échanges et peut permettre de mieux comprendre les situations qui l’ont amenée à prendre du poids et intervenir de façon appropriée.

- L’évaluation consiste à tenir compte du vécu de la personne et de ses objectifs de vie afin d’identifier des leviers potentiels de motivation, ainsi que les facteurs contribuant à la situation (p. ex., médicaments obésogènes). Pour évaluer la gravité de l’obésité et ses effets sur la santé, il est recommandé d’utiliser le Edmonton Obesity Staging System (EOSS), plutôt que l’indice de masse corporelle (couramment appelé IMC), qui n’est pas suffisamment fiable pour identifier les complications liées à l’obésité. Le EOSS prend en compte les facteurs métaboliques, physiques et psychologiques pour établir un plan de traitement adapté.

- Il est recommandé de discuter d’options thérapeutiques qui tiennent compte du vécu de l’usager.

- Il est judicieux d’élaborer un plan d’action à long terme en collaboration avec la personne. Comme pour l’ensemble des maladies chroniques, le premier palier d’intervention est l’amélioration ou le maintien de saines habitudes de vie pour toutes les personnes, peu importe leur poids.

- La dernière étape consiste à assurer le suivi et à faire la promotion du traitement de l’obésité. La formation continue fondée sur les données probantes et le soutien à l’accessibilité des ressources en santé pour les traitements (comportementaux, pharmacologiques et chirurgicaux) efficaces de l’obésité sont recommandés.

En conclusion, le personnel infirmier doit offrir et promouvoir des soins exempts de stigmatisation liée au poids. Il est important d’en prendre conscience afin de pouvoir mieux intervenir auprès de la clientèle et de favoriser le maintien ou l’amélioration des comportements favorables à la santé et prioriser la qualité de vie plutôt que la perte de poids.

Avenues pour l’avenir

Il serait intéressant d’explorer plus en profondeur la question de la stigmatisation liée au poids au sein de la profession infirmière, notamment en menant des études pour mieux cerner les manifestations particulières de la stigmatisation dans le milieu des soins infirmiers, que ce soit sous forme de jugements implicites, de stéréotypes ou de comportements discriminatoires. Une telle démarche pourrait permettre d’identifier des facteurs de risque, qu’ils soient personnels, institutionnels ou sociaux, qui contribuent à ces manifestations.

Parallèlement, il serait essentiel de développer des stratégies pour éliminer la stigmatisation liée au poids dans la pratique infirmière. Une des premières étapes consiste à sensibiliser les prestataires de soins à reconnaître leurs propres préjugés.

D’autre part, la mise en place de formations sur l’obésité et la stigmatisation associée serait un complément intéressant des lignes directrices proposées par Obésité Canada. Enfin, il est pertinent d’envisager des interventions systématiques, telles que des ateliers de déconstruction des préjugés ou des politiques institutionnelles, afin d’instaurer une culture de soin inclusive au sein des établissements de soins de santé. Ces actions pourraient servir de levier pour favoriser un environnement où la diversité corporelle est non seulement acceptée, mais aussi respectée.

Références

Aimé, A., Dion, J. et Maïano, C. L’image corporelle sous toutes ses formes. Presses de l’Université du Québec, 2022.

Alberga, A. S., Edache, I. Y., Forhan, M. et Russell-Mayhew, S. « Weight bias and health care utilization: a scoping review », Primary Health Care Research & Development, p. 20, 2019, e116. https://doi.org/10.1017/S1463423619000227

Albury, C., Le Brocq, S., Lloyd, C., Strain, D. et Logue, J. Language matters: obesity, 2020 https://icpobesity.org/wp-content/uploads/2021/10/Obesity-UK-Language-Matters-2020.pdf

Association pour la santé publique du Québec | Coalition québécoise sur la problématique du poids (2021). Groupe de travail provincial sur les problématiques du poids pour des communications saines sur les problématiques reliées au poids. https://collectifvital.ca/files/P2-Enjeux_poids/Rapport_GTPPP.pdf

Bernier, E. Grandir sans grossophobie : favoriser une image corporelle saine chez nos enfants. Éditions du Trécarré, 2023.

Gualdi‐Russo, E., Rinaldo, N., Masotti, S., Bramanti, B. et Zaccagni, L. « Sex Differences in Body Image Perception and Ideals: Analysis of Possible Determinants », International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5), 2022, p. 2745. https://doi.org/10.3390/ijerph19052745

Mensinger, J. L., Tylka, T. L. et Calamari, M. E. « Mechanisms underlying weight status and healthcare avoidance in women: A study of weight stigma, body-related shame and guilt, and healthcare stress », Body Image, 25, 2018, p. 139-147. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.03.001

Puhl, R. M., Moss-Racusin, C. A., Schwartz, M. B. et Brownell, K. D. « Weight stigmatization and bias reduction: perspectives of overweight and obese adults », Health Education research, 23(2), 2008, p. 347-358.

Puhl, R. M. « Weight stigma and barriers to effective obesity care «, Gastroenterology Clinics, 52(2), 2023, p. 417-428. http://doi.org 10.1016/j.gtc.2023.02.002

Rodgers, R. F., Laveway, K., Campos, P. et de Carvalho, P. H. B. « Body image as a global mental health concern », Global Mental Health, 2023, p. 10. https://doi.org/10.1017/gmh.2023.2

Wharton, S., Lau, D. C. W., Vallis, M., Sharma, A. M., Biertho, L., Campbell-Scherer, D., … Wicklum, S. L’obésité chez l’adulte : ligne directrice de pratique clinique. Canadian Medical Association Journal, 192(49), 2020, p. 1775. https://doi.org/10.1503/cmaj.191707-f

Zhu, X., Smith, R. A. et Buteau, E. « A meta-analysis of weight stigma and health behaviors », Stigma and Health, 7(1), 2022, p. 1-13. https://doi.org/10.1037/sah0000352

Remerciements

Les auteures souhaitent chaleureusement remercier les professeures Marie-Pierre Gagnon-Girouard et Noémie Carbonneau pour leurs précieux conseils et la relecture de cet article.

Jenny Lambert, inf. aut., B. Sc., est étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), travaille en 1ère ligne et est membre du comité professionnel de Diabète Mauricie.

Maude Plouffe est étudiante au doctorat en psychologie (D.Psy) à UQTR.

Anne-Marie Leclerc, inf. aut., Ph. D., est professeure agrégée au département des sciences infirmières de l’UQTR.

#analyse

#maladiechronique

#pratiqueclinique

#alimentsetnutrition

#relationpersonnelinfirmier-patients

#pratiqueinfirmière

#expériencedespatients